La fine di Aura e SCISAT apre un vuoto nel monitoraggio atmosferico globale

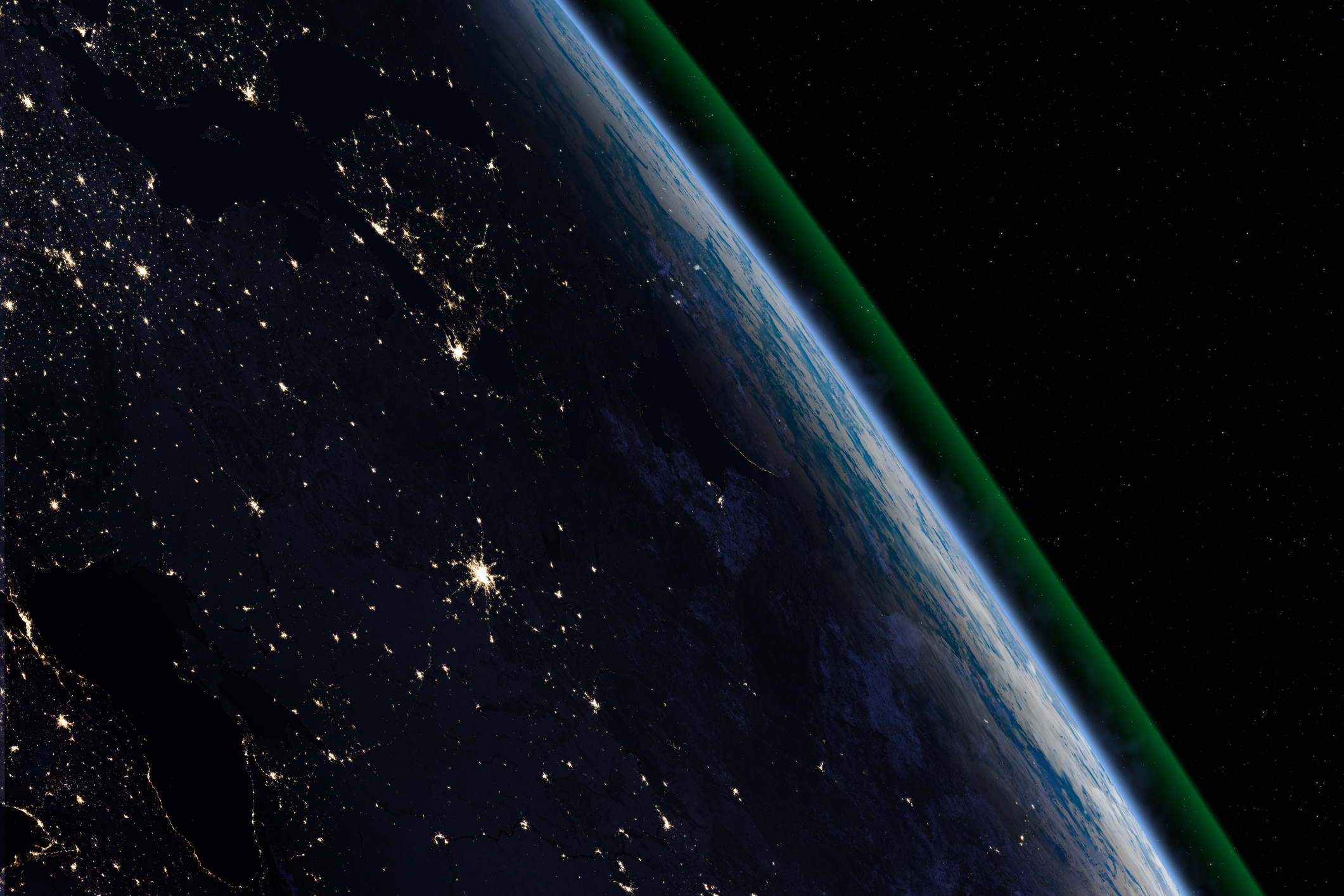

Lo strato di ozono, nostro scudo naturale contro le radiazioni ultraviolette, è minacciato da un paradosso: mentre la sua salute resta fragile, stiamo per perdere alcuni tra i più importanti strumenti per monitorarlo in profondità. I satelliti Aura della NASA e SCISAT dell’Agenzia Spaziale Canadese, dopo oltre due decenni di attività, si avviano verso la fine del loro ciclo operativo, lasciando un vuoto preoccupante nei dati atmosferici.

Perché questi satelliti sono fondamentali

Dal 2003 (SCISAT) e 2004 (Aura), questi satelliti hanno rivoluzionato la nostra comprensione della stratosfera e dei gas che minacciano l’ozono, come il cloruro di idrogeno, il monossido di cloro e gli ossidi di azoto. La loro capacità di osservazione globale giornaliera ha permesso di rilevare anche eventi imprevisti, come il danno all’ozono causato dagli incendi australiani del 2019-2020.

Ma il loro tempo sta per scadere. Aura perderà potenza entro metà 2026, mentre SCISAT – sebbene potenzialmente operativo fino al 2035 – è già ben oltre la sua vita utile prevista. E al momento non ci sono missioni sostitutive attive.

Conseguenze: meno dati, più rischi

La perdita di queste missioni non significa che smetteremo di osservare lo strato di ozono in superficie, ma verrà meno la possibilità di studiare con precisione le sostanze che lo danneggiano. Un paragone efficace è quello con la medicina: sarà come passare da una risonanza magnetica a una semplice radiografia. Sapremo se c’è un problema, ma non potremo più capirne le cause con la stessa accuratezza.

Questo è particolarmente critico oggi, perché:

- Il recupero dello strato di ozono sopra le latitudini medie dell’emisfero nord si è inaspettatamente fermato.

- Incendi sempre più intensi, legati al cambiamento climatico, rilasciano fumi che interagiscono negativamente con l’ozono.

- Alcune soluzioni proposte contro il riscaldamento globale, come le iniezioni di aerosol stratosferici, potrebbero danneggiare ulteriormente lo strato protettivo, simulando gli effetti di un inverno vulcanico.

Senza monitoraggio avanzato, ci mancheranno dati cruciali per valutare gli effetti a lungo termine di queste dinamiche e agire per tempo.

Futuro incerto, ma non privo di speranza

Due nuove missioni sono al vaglio, ma i tempi sono lunghi:

- L’ESA sta considerando il progetto CAIRT (Changing-Atmosphere Infra-Red Tomography Explorer), che potrebbe essere lanciato intorno al 2032. Questo satellite dovrebbe monitorare ozono, vapore acqueo, aerosol e composti alogenati.

- La NASA valuta invece il progetto STRIVE (Stratosphere Troposphere Response using Infrared Vertically-resolved light Explorer), con un lancio possibile tra il 2030 e il 2032.

Entrambe promettono dati di alta risoluzione e una copertura atmosferica senza precedenti, ma resta il problema di un vuoto operativo di almeno 4-6 anni, in cui la vigilanza globale sarà compromessa.

Una questione di responsabilità globale

Il Protocollo di Montreal, firmato nel 1987 ed entrato in vigore nel 1989, è stato un modello di cooperazione internazionale. Ha portato alla graduale eliminazione delle sostanze che riducono l’ozono (ODS), ma questo successo non è definitivo. Le emissioni illegali, i nuovi composti chimici e gli effetti collaterali delle geoingegnerie richiedono una sorveglianza costante.

Senza dati accurati e aggiornati, rischiamo di scoprire troppo tardi nuove minacce allo strato di ozono, con ripercussioni dirette sulla salute umana, sugli ecosistemi marini e terrestri e persino sull’agricoltura.

Agire prima che sia troppo tardi

La comunità scientifica lancia un appello chiaro: occorrono investimenti immediati e coordinati per assicurare una continuità nelle osservazioni stratosferiche. Ritardare il lancio di nuove missioni potrebbe avere conseguenze gravi, non solo per la scienza atmosferica, ma per la nostra capacità di proteggere la vita sulla Terra.