Nel vasto universo, esistono regole consolidate e affascinanti eccezioni. L’astronomia non fa eccezione: le galassie giovani, secondo la teoria, dovrebbero essere le più attive nella formazione stellare, mentre quelle più vecchie dovrebbero aver ormai esaurito la loro capacità di generare nuove stelle. Tuttavia, alcune galassie smentiscono questa previsione e Phoenix A è una delle più straordinarie tra queste anomalie.

Situata nel cuore dell’ammasso della Fenice, a circa 6 miliardi di anni luce dalla Terra, Phoenix A sta sorprendendo gli astronomi per il suo tasso di natalità stellare eccezionalmente alto. Si stima, infatti, che questa galassia dia vita a mille nuove stelle all’anno, una cifra impressionante se si considera che, fino alla sua scoperta, l’ammasso più prolifico conosciuto ne produceva appena un decimo di questo numero.

Il segreto della vitalità di Phoenix A

Ma come può una galassia così antica sostenere una formazione stellare così vigorosa? Il mistero si è parzialmente svelato quando gli scienziati hanno rilevato al suo interno due componenti fondamentali: enormi quantità di gas ultracaldo, riscaldato dall’azione del buco nero supermassiccio centrale, e imponenti nubi di gas ultrafreddo, vere e proprie incubatrici stellari.

A questo punto, i ricercatori si sono posti una domanda cruciale: questo gas freddo proviene dall’interno della galassia stessa o viene fornito dalle galassie circostanti dell’ammasso? La risposta è arrivata da uno studio condotto dal Massachusetts Institute of Technology e pubblicato recentemente su Nature.

La prova definitiva: il gas è generato internamente

Per risolvere il dilemma, gli astronomi hanno utilizzato il James Webb Space Telescope, sfruttando la sua capacità di osservare nello spettro infrarosso. Hanno ipotizzato che, se il gas freddo fosse di origine endogena, allora Phoenix A avrebbe dovuto contenere anche gas caldo intermedio, con temperature comprese tra quelle del gas ultracaldo (500mila gradi Celsius) e quelle del gas ultrafreddo (-263,15 gradi Celsius).

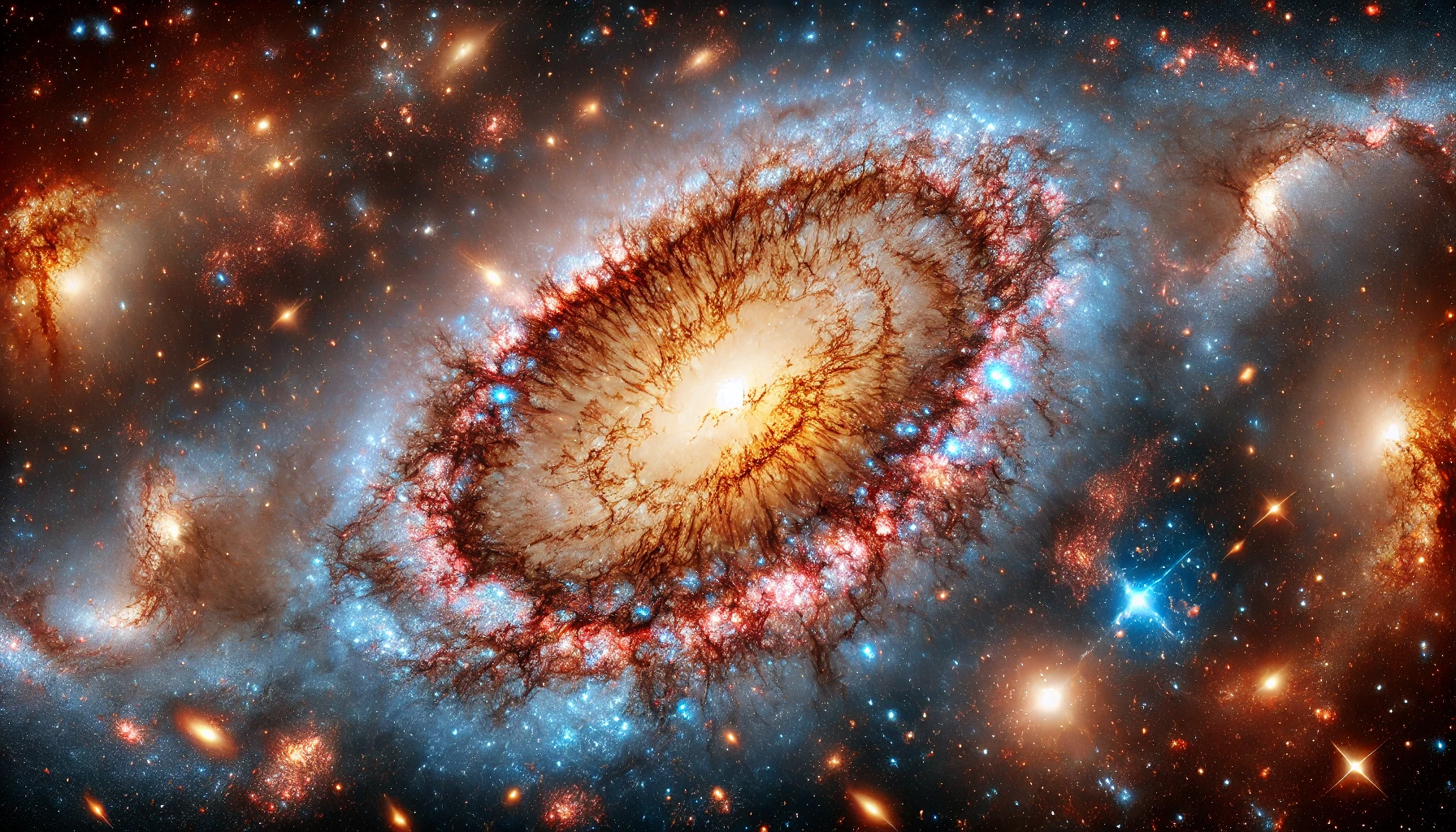

Grazie allo strumento Miri del telescopio, gli scienziati hanno cercato la riga di emissione del neon [Ne VI], che si manifesta in presenza di gas a circa 300mila gradi Celsius. La scoperta è stata sorprendente: nel cuore di Phoenix A, il gas caldo era chiaramente visibile sotto forma di grumi e filamenti, suggerendo che il processo di raffreddamento estremo avviene direttamente all’interno della galassia stessa.

Le immagini dello studio mostrano in dettaglio la struttura del nucleo dell’ammasso della Fenice: in viola, il gas caldo che emette raggi X, in rosso, i potenti getti radio del buco nero centrale, in blu e giallo, la luce visibile del gas freddo e delle stelle, mentre in verde appaiono le tracce del gas caldo in fase di raffreddamento.

Il ruolo del buco nero nel ciclo della formazione stellare

Il fatto che il gas ultrafreddo abbia origine all’interno di Phoenix A e non dalle galassie circostanti indica che la galassia centrale sta attraversando un processo di raffreddamento estremo, producendo ogni anno una quantità di gas freddo pari alla massa di circa 20mila Soli. Ma quale meccanismo guida questa straordinaria dinamica?

Una delle ipotesi più accreditate riguarda il cosiddetto feedback del buco nero. Questo fenomeno può agire in due modi opposti:

- Feedback negativo: i potenti getti e venti del buco nero possono espellere il gas molecolare, ostacolando la formazione stellare.

- Feedback positivo: le stesse forze possono invece comprimere il gas rimanente, inducendone il raffreddamento e favorendo la nascita di nuove stelle.

I risultati dello studio forniscono una mappa dettagliata del gas caldo intermedio, dimostrando come il buco nero supermassiccio non solo regoli il processo di raffreddamento del gas galattico, ma possa addirittura favorire la formazione stellare.

In definitiva, Phoenix A rappresenta un caso eccezionale che sfida le teorie tradizionali sulla vita e l’evoluzione delle galassie, dimostrando che, anche nell’universo, l’età non è sempre un limite alla nascita di nuove stelle.